一時期、「ちょっとしたことが決められない」と悩んでいたことがあります。

本当に些細なことで、「どのカフェに入るか」とか「どの歯医者さんに行くか」といった程度のものなんですが。今後サクサク決断していくために、読んでみました。

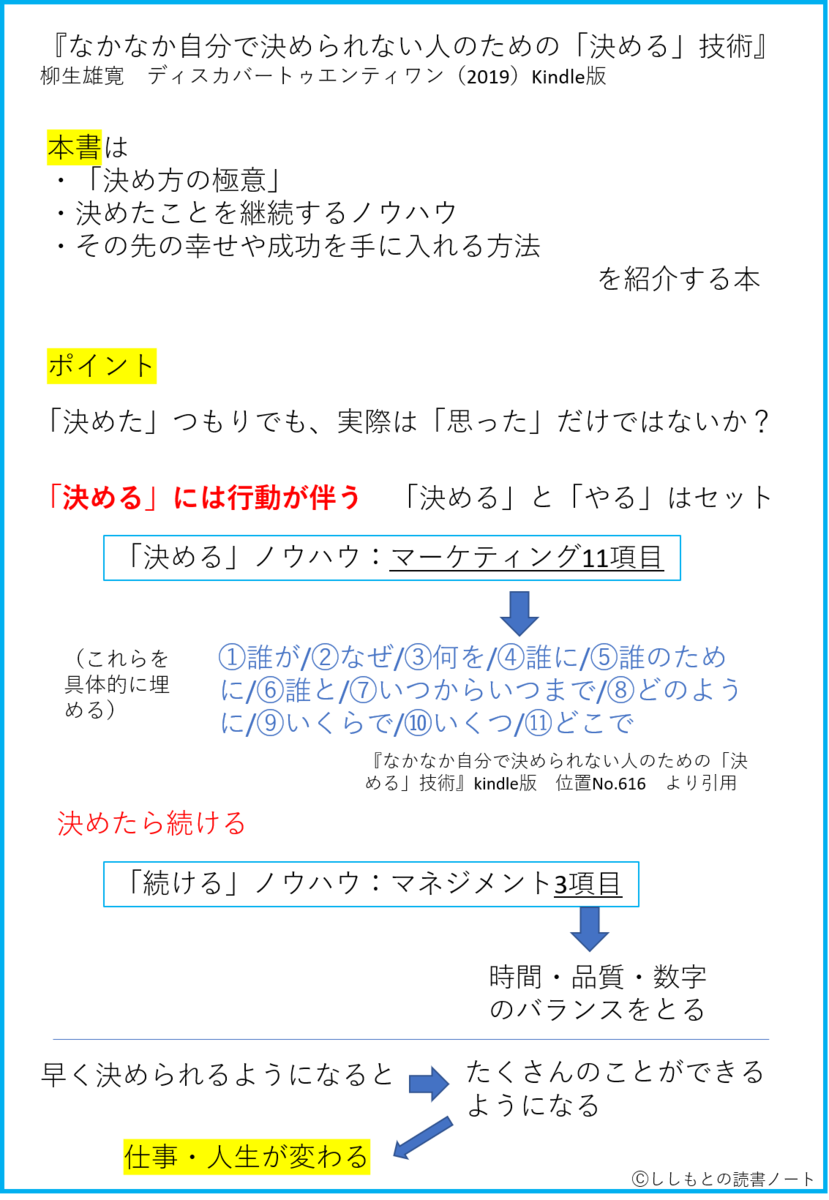

柳生雄寛『なかなか自分で決められない人のための「決める」技術』ディスカヴァー・トゥエンティワン Kindle版(2019)

広告- - - - - - - - - -

どんな本?

すぐに正しい決断ができれば、それだけやれることが増えるわけですから、仕事や人生がうまくまわるようになる、と著者はいいます。

では、

・決められない人と、さっさと決断できる人はどこが違うのか。

・そもそも「決める」とはどういうことか。

・決められるようになるにはどうしたらいいか。

また、決めるだけではダメで、決めたら続けることも必要になってくる。

・続けるにはどうしたらいいか

こういったことを紹介している本です。

感想

そもそも「決める」とは

本書を読んでいて、私が一番ハッとなったのは、「決める」と「思う」を混同していないか? という指摘。

たとえば、「明日は朝早く起きて書類を作成しよう!」と思ったとします。

しかし、いざ起きてみると、いつもの時間だった、という経験は誰にでもあるのではないでしょうか?

これは「朝早く起きて書類を作成しよう」と「決めた」のではなくて、「思った」だけだと著者はいいます。

早起きが苦手な私、「明日は〇時に起きよう」と決めたのに……というくだり、超あるあるです。

「決めた」と思っていたけれど、「思っただけ」だったんですね……たしかに。

著者によれば

「決める」には行動が伴う

「決める」と「やる」はセット

とのこと。

そういえば、「絶対に遅刻できない」状況のときは、目覚まし時計を複数個かけていました(行動が伴っている)。

一方、「〇時に起きよう」程度のモチベーションだと目覚ましのアラームは一つ(止めてまた寝てしまう)。

まさに、行動が伴っていませんね……。

「意志が弱いだけ」「意志の弱さは気合で克服せねば」なんて漠然と思っていましたが、足りなかったのは意志というより「行動」だったんですね。

早起きに限らず、ダイエットやら運動習慣なども同じことがいえます。

「明日から〇〇しよう!」だけでは「思った」にすぎない。

具体的な行動も設定し、遂行する必要がある、というわけです。

このあたりの「決める」コツとしては、マーケティングの11項目を満たす、とのことで、詳細は本書をご確認ください。

今後は、「決めるんだったら、行動もセットだからね?」と自分に言い聞かせることにします。

意識するだけでもずいぶん違いそうな気がする。

「決めた」ら「続ける」も大事

「決める」は行動を伴うことですから、その行動を続けることも、大事になってきます。

しかし、決められない人は、続けることも苦手だそうで。

(私にも思い当たるフシが……)

続けるためのコツは、他の習慣化関連の本でも言われているように、「ハードルを下げる」「すでに習慣になっていることとセットにする」「数値化」などが挙げられていました。

簡単にいえば「続けられる条件に落とし込む」ということですね。

本書によれば、「時間・品質・数字」のバランスをとるとよい(=マネジメント)とのこと。

(本書ではマネジメントの説明として、「女性との食事」を例に挙げていました。

「時間(食事をする時間帯)・品質(味)・数字(金額)」のバランスをとり、(総合的に)喜んでもらうこと、的な)

ともあれ、「どうしたら自分は続けられるか」ということも、ある程度失敗してみないとわからないのかな、という気がしています。

ハードルを下げるにしても、どこまで下げたらよいか、下げすぎではないか、ということは、やってみないとわかりませんものね。

続けられなかったら、その都度再設定して、また続けてみたらいいのですよね。

(習慣化に関してこちらもどうぞ)

experience.shishimoto-yuima.work

experience.shishimoto-yuima.work

私の「ちょっとしたこと」が決められない原因を考えてみた

さて、冒頭で少し触れた、私の「ちょっとしたことが決められない」問題。

とりわけ些細な「どのカフェに入るか決められない」の原因を考えてみます。

本書第1章で、決められない人の特徴が多々挙げられているのですが、とくにあてはまるのはこれかな、と。

[決められない人] あれもこれもと欲張る

『なかなか自分で決められない人のための「決める」技術』Kindle版 位置No.212

それ。

カフェAは雰囲気が良いが、少しお高い。

カフェBはリーズナブルだが、ややチープな雰囲気。

カフェCは広くてかつリーズナブルだが、コーヒーの味が好みでない。

カフェDはリーズナブルだしコーヒーもおいしいが、混雑している。

カフェEは……(つづく)

といった感じで、「私の希望を100%満たすカフェ」に行こうとしていたんですね。

しかし、「私のために作られたカフェ」でないのだから、「希望を100%満たすカフェ」なんて、まあ、存在しないですよね。

ないのに、見つけようとしていたから、「どのカフェに入ろうか決められない」という状態に陥っていたのだ、と気づきました。

いやはや、何をやっているんだ、私は(恥)。

著者によれば、決めるには「一つに絞る」ことが大事とのこと。

他の選択肢を捨てきれていない、というわけなんですね。

今日はおいしいコーヒーが飲みたい気分だから、味優先、とか。

今日は作業したいから、落ち着いた雰囲気を優先、とか。

カフェに行く前に、何を優先するか、考えてから出かけよう、と思ったのでした。

広告- - - - - - - - - -

おわりに

「決めた」と思っていたことが、実は「思っただけ」だった、ということに気づかされたのは、大きな収穫でした。

「決めたのにできない」「やりたいのになぜかできない」というときは「具体的に行動してる?」と自分に問いかけようと思います。

どうしても「行動」ができない、というときは、それって実は「やりたくないこと」「やらなくていいこと」なのかもしれませんね。